Jusqu’au 24 août, le musée Carnavalet met à l’honneur l’œuvre photographique d’une figure majeure du cinéma français, avec l’exposition “Le Paris d’Agnès Varda de-ci, de-là”.

/// Astrid Vialaron

« Il m’est naturel d’aller de-ci, de-là, de dire quelque

chose puis le contraire, et de me sentir moins piégée

parce que je ne choisis pas une seule version des

choses. »

Agnès Varda, Varda par Agnès (2e édition), Paris, La

Martinière, 2023

De-ci, de-là ; rive gauche, rive droite : c’est une promenade artistique que propose le musée Carnavalet. L’institution consacrée à l’histoire de Paris nous donne à voir plusieurs de ses quartiers, nous fait entrer dans la cour d’ un certain appartement Rue Daguerre, espace qui revient comme un motif récurrent de l’exposition. Mais ce qui relie finalement toutes ces images, conservées par l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France – et les archives de Ciné-Tamaris, c’est un regard audacieux, affûté, et surtout, profondément libre, celui d’Agnès Varda. Fruit d’un dialogue entre documentaire et fiction, cette exposition nous invite à découvrir Paris à travers un regard singulier, celui qu’elle pose sur les rues et les appartements de Paris, sur celles et ceux qui les habitent. Ces lieux et ces visages sont avant tout ceux du 14ᵉ arrondissement, son quartier de cœur, où elle a vécu plus de soixante-dix ans.

Arrivée à Paris pendant l’Occupation, elle s’installe d’abord en colocation près de Pigalle avec d’autres jeunes femmes. Ce sont ses premières modèles : Valentine Schlegel et Frédérique Bourguet. Sur les clichés, elles apparaissent vivantes, expressives, vibrantes. À travers elles, se dessine déjà ce nouveau regard, à la fois empathique et profondément sentimental, qu’Agnès Varda porte sur les femmes de son époque — un regard qu’il est plus que jamais nécessaire de mettre en lumière.

à Montmartre, Paris 18e, 1948-1949

© Succession Agnès Varda

Dans les années 1950, elle réalise des portraits et autoportraits qui marquent le commencement de son œuvre, à travers lesquels s’affirme déjà une patte attentive et sensible. Ses autoportraits reflètent une allure baignée de panache, et surtout un regard qui affronte un immense défi : inscrire une femme dans la légende du cinéma français, au cœur d’une avant-garde encore majoritairement masculine.

Paris 14e, 1956 © Succession Agnès Varda

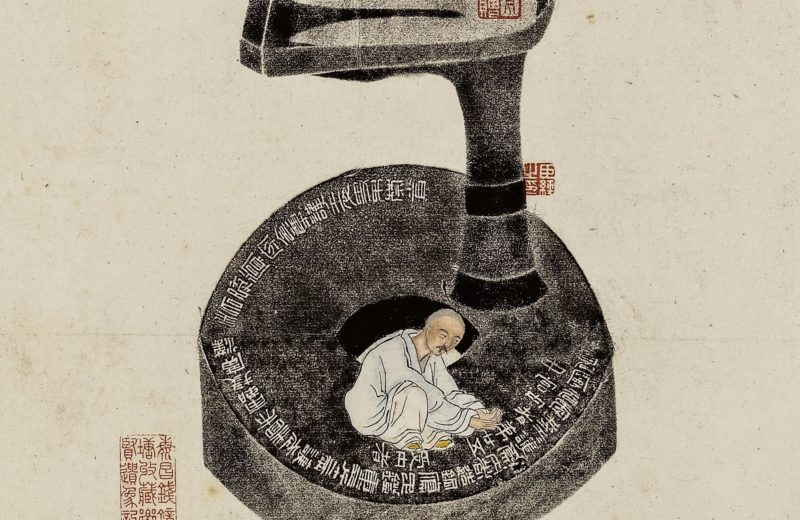

Le parcours de l’exposition permet d’assister à l’évolution de sa carrière, à son insertion dans le monde de la photographie en tant qu’artiste à part entière, notamment avec cette première exposition personnelle, dans la cour de l’appartement rue Daguerre, en juin 1954. Plus expérimentale, elle y expose une variété de clichés, tel que le Noyé, marqué de l’influence des surréalistes.

© Succession Agnès Varda

La capitale est un terrain d’expérimentation pour l’artiste, elle se l’approprie, reconnaît sa beauté tout comme ses stéréotypes, qu’elle met aussi en scène (Couple dans une gare parisienne, 1959). Ensuite, avec ses films, on voyage entre les pavés, la Seine, les bancs, les cravates, les cartables, et les tabliers. Sont alors réunis tant d’objets fascinants pour les amateurs du travail cinématographique d’Agnès Varda, tels que le Carnet de Cléo, tiré de l’iconique Cléo de 5 à 7 (1962), une édition de son trajet dans Paris, sa bague, ou encore la série de portraits réalisés pour le film L’une chante, l’autre pas (1976).

tournage du film d’Agnès Varda L’une Chante, l’autre pas, 1976

Robert Picard © Ciné-Tamaris

À travers ses images, ses objets, ses héroïnes, l’exposition révèle une artiste avant-gardiste, engagée, qui a su capturer un Paris authentique comme poétique, le théâtre de vies réelles ou fictives, audacieuses, risquées, joyeuses ou douloureuses.

Musée Carnavalet

- Adresse : 23 Rue de Sévigné

- Code postal : 75003

- Ville : Paris

- Pays : France

- Tel : 0144595858

- Site Internet : https://www.carnavalet.paris.fr/