L’Institut du Monde Arabe présente une exposition consacrée à l’art de l’écriture au sein du monde arabo-musulman. Plus de quatorze siècles de créations retracent l’évolution d’une graphie immensément riche.

/// Emma Boutier

Des versets coraniques, des éléments architecturaux, ainsi que des peintures et photographies mettent en lumière l’omniprésence de l’écriture dans l’art et la culture arabes. L’aniconisme imposé par l’Islam engendre une fusion entre l’écriture et le décoratif. En langue arabe, un unique terme – al-khatt – désigne l’écriture et la calligraphie, témoignant d’une coexistence de la fonction sémiotique et ornementale.

Bien que l’on dispose de témoignages écrits d’un alphabet arabe remontant au IIIe siècle, la création d’une écriture standardisée est concomitante avec l’apparition de la dynastie Omeyyade. Dès ses débuts, l’écriture répond à une ambition panarabe, visant à unifier les communautés converties à l’Islam et à garantir une interprétation universelle des textes sacrés.

Les manuscrits précieux sont souvent enluminés, comme ce Coran datant de la fin du XVIe siècle, orné d’une Shamsa – un motif ornemental en forme d’étoile – décorée de rinceaux floraux encadrant une inscription en calligraphie cursive.

À partir du XIe siècle, l’émergence de pouvoirs régionaux dans le monde musulman, parfois issus de peuples non-arabes, influence tant l’architecture que la production artistique. Les différents pouvoirs élaborent des programmes artistiques qui contribuent à la diversification de la calligraphie. Cet alphabet, conçu pour être commun, connaît ainsi de nombreuses déclinaisons qui, au fil des siècles, enrichissent l’écriture arabe.

L’introduction de nouvelles techniques favorise également l’évolution de la calligraphie. Apparue sous le Califat de Cordoue en Al-Andalus, la technique de la cuerda seca permet de tracer des hampes minces pour délimiter les caractères. Avec la technique de la faïence, connue depuis l’époque Abbasside, les inscriptions coufiques se détachent du fond glaçuré turquoise.

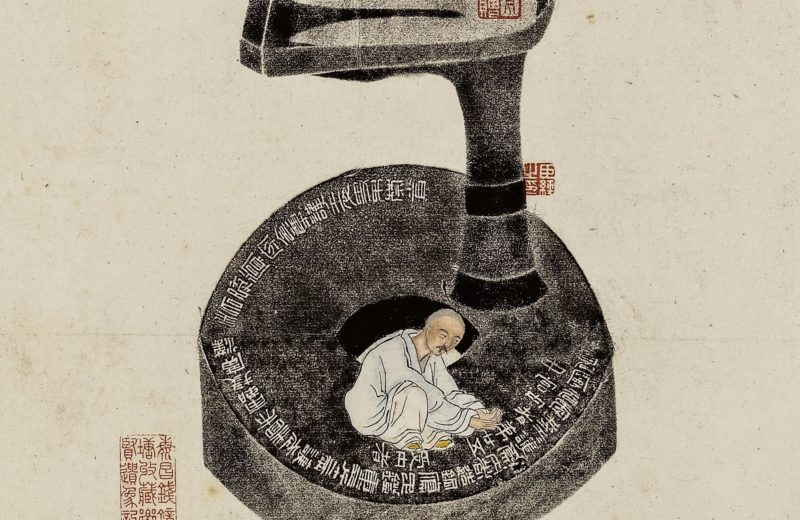

Aujourd’hui encore, la maîtrise de la calligraphie nécessite un long apprentissage, accompagné d’un travail introspectif visant un effacement du « moi ». L’artiste égyptien Nabil Boutros s’est intéressé à la spécificité de lecture que requiert l’écriture arabe plutôt qu’à ses dimensions décorative ou sémiotique. Les caractères coufiques, apposés sur cette photographie, prennent une forme labyrinthique qui complexifie la lecture et invite le spectateur à prendre le temps de se mettre au diapason d’une écriture qui doit être appréhendée dans la durée.

Au fil d’un parcours qui crée des dialogues inattendus entre l’art ancien et les créations contemporaines, l’on découvre une nouvelle façon d’envisager l’écriture, dépassant sa simple fonction communicative.

Institut du Monde Arabe (IMA)

- Adresse : 1 rue des Fossés Saint-Bernard Place Mohamed V

- Code postal : 75005

- Ville : Paris

- Pays : France

- Tel : 01 40 51 38 38

- Site Internet : www.imarabe.org