En cette période trouble, les amateurs et professionnels de l’art ont vu depuis un an les foires à l’International s’annuler une à une. Un coup dur pour le marché de l’art, qui a cependant su rebondir en sautant sur l’opportunité virtuelle. L’occasion de faire le point sur un sujet âprement débattu : les relations de l’art à l’argent.

/// Stéphanie Lemoine

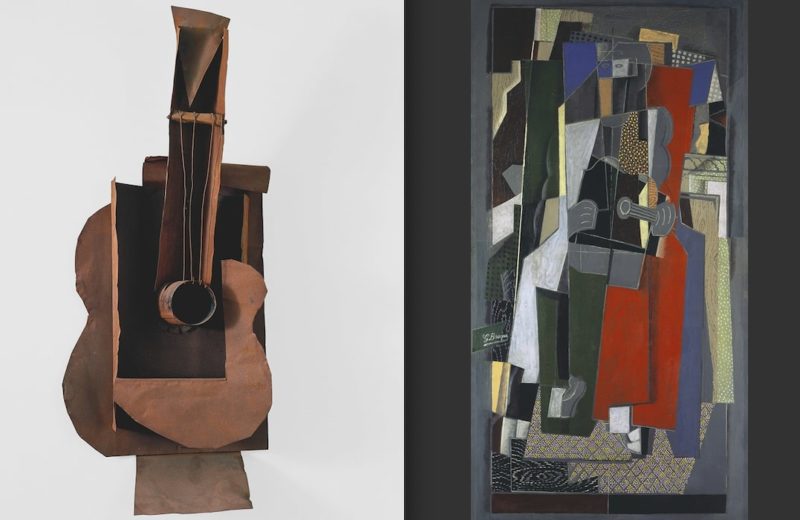

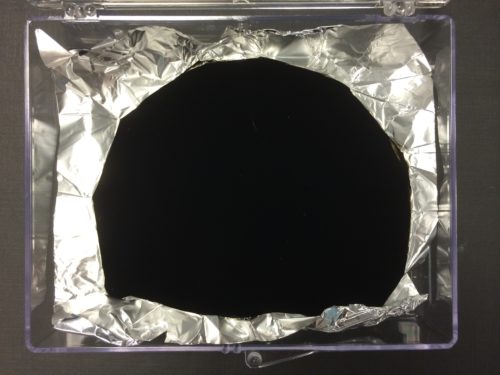

Ce qui n’a pas de prix : c’est sous ce titre presque antinomique que paraissait en mai 2018 une charge puissante d’Annie Le Brun contre l’art contemporain. Tout y souligne en effet la prétention du marché à mettre un prix sur chaque chose, à commencer par « la beauté vive, celle dont chacun a connu les pouvoirs d’éblouissement et qui, pas plus que l’éclair, ne se laisse assujettir. » À rebours des critiques usuelles, celle que dresse l’ouvrage ne procède pas d’un jugement esthétique. Au contraire, c’est précisément parce que l’art contemporain brouillerait le regard, égarerait la pensée et désamorcerait tout jugement que l’auteure le dénonce avec tant d’âpreté. Pointant que Charles Saatchi – soit l’un des plus influents « art makers » de notre temps – orchestra comme publiciste l’élection de Margaret Thatcher et donc la mise en œuvre d’un libéralisme attaché à détruire toute alternative (« There is no alternative », abrégé en TINA, constitue de fait l’héritage le plus solide de la « dame de fer »), Annie Le Brun désigne ainsi « l’art des vainqueurs pour les vainqueurs » comme « le rituel où se recrée sans cesse le modèle symbolique de la financiarisation du monde que nous sommes en train de subir. » De l’appropriation du Vantablack par Anish Kapoor aux incursions de Jeff Koons ou Murakami dans l’industrie du luxe, elle multiplie ainsi les exemples d’un « réalisme globaliste » triomphal, fort de si bien réussir à masquer la catastrophe d’un monde devenu jetable.

Ce qui n’a pas de prix vient s’inscrire dans la continuité d’un corpus récent, où figurent entre autres l’Art et l’argent (éditions Amsterdam, 2017), Forgetting the Art world de Pamela M. Lee (MIT, 2012) ou encore Enrichissement de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre (Gallimard, 2017). S’y déplie selon des modalités et des points de vue divers la mise en question d’un champ économique – l’art contemporain – dont la fortune présente pourrait bien constituer l’indice d’un nouvel ordre global. Assiste-t-on aux noces de l’art et de l’argent, et à l’avènement d’un monde où le second aurait « dévoré » le premier, comme le suggérait récemment le titre d’une émission de Mediapart ?

Un marché florissant

De fait, les chiffres ont de quoi donner le vertige : selon le rapport annuel d’Art price, 2017 aura une année faste pour le marché de l’art, avec une progression de plus de 20% à l’échelle mondiale (+48% pour la France au second semestre !). Si elle succède à quelques années plus mitigées sans être catastrophiques, cette embellie n’en confirme pas moins une tendance à l’œuvre depuis la fin des années 1990 : « en 20 ans, le marché mondial de l’art s’est profondément transformé, pointait l’AFP en février dernier : le chiffre d’affaires a progressé de 456 %, 59 pays sont acteurs au lieu de 34, le nombre d’artistes a doublé, le nombre de lots mis en vente a progressé de 221 % et celui de lots vendus de 128 %. » Alors que la modernité et les avant-gardes n’avaient cessé d’affirmer l’autonomie de la sphère artistique et de marquer leur défiance à l’égard de la « phynance », tout se passe comme si les figures longtemps antinomiques de l’artiste et du bourgeois avaient scellé leur complète réconciliation. Désormais, non seulement le créateur – dans sa version star tout du moins – est de plus en plus campé en entrepreneur (voir à ce sujet l’excellent Portrait de l’artiste en travailleur de Pierre-michel Menger), mais l’œuvre d’art fait figure d’actif, quand elle n’est pas mobilisée comme levier de développement économique – en témoignent les parcours artistiques accompagnant désormais toute velléité de marketing territorial. « Le rapport de l’art à l’argent a considérablement évolué depuis les années 80, confirme le critique d’art et commissaire d’exposition Philippe Piguet. Le marché s’est internationalisé, et l’art est devenu l’une des composantes économiques de tout pays développé. Cette situation nouvelle bénéficie à nombre d’artistes, qui peuvent vivre de leur travail. Ça ne veut pas dire qu’ils vivent sur un pied élevé mais ils en vivent. »

Comment expliquer cette évolution, sinon ce retournement ? Sans doute faut-il d’abord y voir un reflet de ce « capitalisme cognitif » dont les années 1990 semblent consacrer l’émergence, et qui fait primer l’image et la communication (avec ce que cela suppose de créativité) sur les activités classiques de production. « A la différence des échanges marchands traditionnels – par rapport auxquels les œuvres d’art occupaient une place marginale s’inscrivant dans un régime particulier de la valeur –, les économies néolibérales ont intégré l’art aux mécanismes du marché comme un facteur d’investissement, de spéculation et d’échange », écrit Jean-Pierre Cometti, disparu depuis, dans l’Art et l’argent. Ainsi, pour Jérôme de Noirmont, ex galeriste devenu producteur d’œuvres et d’expositions, la vitalité inégalée du marché de l’art est d’abord affaire de visibilité, de circulation de l’information et de communication : « dans les années 1990, les articles consacrés à l’art contemporain étaient quasi inexistants hors journaux spécialisés. A partir de 2000, la médiatisation du phénomène s’est ouverte à tous les supports, y compris à la presse généraliste et à la télévision. Le vecteur d’une telle communication a sans doute été le « people » : le fait que telle célébrité collectionne ou achète des œuvres d’art a facilité l’accès du grand public à l’art. Les maisons de vente y ont aussi joué un rôle : la libéralisation du marché a fait qu’elles ont beaucoup communiqué sur leurs records et établi des « top 50 » de leurs ventes. »

Le collectionneur, pièce maîtresse du marché

« People » : le mot – qui trahit l’importante décisive du capital attentionnel dans nos sociétés – est lâché. Le phénomène pourrait ainsi expliquer le rôle décisif des collectionneurs les plus fortunés et les plus visibles dans l’évolution récente du marché, et plus largement du monde de l’art. « Le fait qu’ils communiquent a joué un rôle de locomotive pour le marché, et a drainé de nouveaux acquéreurs, pointe Jérôme de Noirmont. Les suiveurs, qui n’avaient pas toujours acheté par conviction, ont ensuite revendu leurs acquisitions. C’est alors que la notion très large de spéculation est apparue, avec des reventes en maisons de ventes et des records affichés qui cachent les faiblesses d’un marché à plusieurs vitesses. » Le rôle des collectionneurs ne se limite d’ailleurs pas, loin s’en faut, au secteur particulier des enchères. Il pourrait aussi expliquer l’un des phénomènes saillants des dernières années : la multiplication du nombre de foires et la part croissante qu’elles tiennent dans le chiffre d’affaires des galeries. Pressés et mobiles, les collectionneurs trouvent en effet à la FIAC ou Art Basel l’occasion (l’illusion ?) d’un panorama de la création actuelle sans l’effort et le temps nécessaires à une longue tournée des galeries d’art à travers telle ou telle métropole. Enfin, les plus puissants d’entre eux participent d’un profond remaniement de l’offre culturelle, via la création de fondations ouvertes au public, et dédiées à la création contemporaine. Portées par des lois favorables à l’acquisition d’œuvres d’art (loi Aillagon notamment), Leclercq à Landerneau, Vuitton à Paris ou tout récemment Agnès B. dans le 13 arrondissement viennent ainsi grossir le nombre des espaces d’art, tout en continuant à jouer les mécènes auprès des institutions. Si certains déplorent que cette concurrence fragilise les musées – ces derniers n’ont pas les moyens de rivaliser avec la puissance financière des fondations, Philippe Piguet y voit quant à lui une évolution positive : « que l’offre artistique ne soit plus seulement le fait de l’institution, mais aussi du privé, n’est pas plus mal, explique-t-il. En France, l’Etat est trop longtemps resté seul au gouvernail. Cette évolution multiplie les possibles, et permet à un nombre important de gens de développer leur sens du discernement. »

Le risque de la porosité

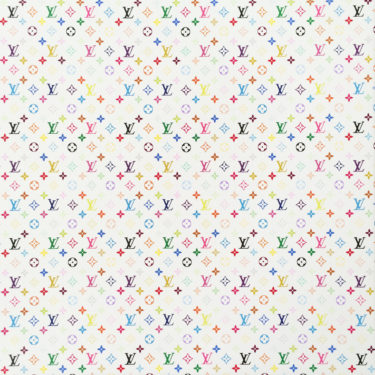

Ce sens du discernement n’est toutefois pas si simple à forger dans un contexte de porosité croissante entre offre culturelle et stratégies marketing. Car les grands collectionneurs ne se contentent pas de collectionner, ni même d’exposer : nombre d’entre eux tirent aussi de ce supplément d’âme qu’est toute œuvre d’art de très juteux bénéfices, notamment via la création de produits dérivés. Les sacs Vuitton signés Jeff Koons en sont un exemple parmi tant d’autres. « L’art, et notamment l’art contemporain, est une marchandise dont on fait le commerce, mais il sert plus sûrement à valoriser, par une sorte d’effet « secondaire », un nombre quantitativement plus élevé d’autres marchandises conçues pour être diffusées à plus large échelle », note Olivier Quintyn dans l’Art et l’argent. (…) Il se pourrait bien que la valeur de l’art prenne sa source au-delà̀ du commerce effectif dont il est l’objet : son intérêt, au-delà de son prix, serait avant tout d’enrichir d’autres secteurs de l’économie et d’autres marchandises par un transfert de capital symbolique qui se traduit en capitalisation réelle. En ce sens, l’art participe de plain-pied, en tant que pourvoyeur de prestige résiduel instrumentalisable, à augmenter la valeur différentielle des choses diverses auxquelles on le relie, pourvu qu’une mythologie publicitaire ou une forme narrative ad hoc produise les transferts d’aura idoines. »

L’art serait-il devenu, sous la houlette de quelques ploutocrates, un simple moyen de vendre des sacs ? Philippe Piguet doute qu’on puisse en faire une généralité : « Certes, le sac de Murakami chez Vuitton ne va pas transformer l’histoire de l’art, pointe-t-il. Mais l’œuvre de Murakami, elle, existe. Que l’art puisse être un hochet de représentation sociale ne m’intéresse pas. Ce qui me porte, c’est d’essayer de comprendre ce qui peut conduire un artiste à faire une œuvre. C’est la question fondamentale, première et permanente. Elle annule dans le temps toutes les petites discussions en cours sur les succès de l’un ou les flambées de l’autre. »