Parmi les événements qui célèbrent le cinquantième anniversaire de mai 68, certains ont misé en 2018 sur l’art urbain. Rien que de très logique, quand on sait que les révoltes étudiantes ont donné lieu à une importante production d’affiches et de graffitis politiques, déployés dans la rue. Le Street art, rejeton du « joli mai » ? Pas si simple…

/// Stéphanie Lemoine

En janvier 2018, l’université de Nanterre, foyer du « mouvement du 22 mars » qui lança à bien des égards les événements de mai 68, s’ouvrait au Street art, et invitait huit artistes à réinterpréter certains tableaux du Louvre, en guise de commémoration et de preuve que l’imagination était bel et bien arrivée au pouvoir. En mai 2018, dans une veine bien différente, c’est Escif qui, à sa demande, évoque le « joli mai » sur la façade arrière du Palais de Tokyo : à l’invitation de Hugo Vitrani, commissaire associé, l’artiste espagnol s’inspire du jeu de plateau « serpents et échelles » pour réaliser une composition qui déplace en trompe l’œil les éléments de la façade et leur associe slogans de mai 68 et graffitis relevés dans les toilettes de l’institution parisienne. Ces expositions suivent de peu la parution, fin 2017, de Tiens ils ont repeint ! d’Yves Pagès, où l’auteur trace un continuum entre les slogans de 1968 et les aphorismes urbains contemporains, en y incluant ponctuellement le street art, même si l’auteur note qu’il relève parfois d’un « carriérisme douteux »… De quoi esquisser l’idée d’une filiation entre Mai 68 et les expressions artistiques spontanées en milieu urbain, et d’autant plus ces dernières vivent à l’époque leurs premiers développements. La fin des années 1960 est d’abord le point d’émergence, à New York et Philadelphie, d’une pratique adolescente vouée à exercer une influence considérable sur le street art contemporain : le graffiti writing. En France, elle voit aussi naître les premières œuvres in situ d’Ernest Pignon-Ernest (d’abord sous forme de pochoirs, puis d’affiches à l’échelle 1) et de Gérard Zlotykamien – deux noms souvent cités par les artistes urbains hexagonaux comme des sources d’inspiration décisives. Dès lors, il est tentant de voir dans cette concomitance entre naissance de l’art urbain et poussée contestataire une causalité, et de chercher ce qui, dans « les années 68 », plaide pour l’émergence d’un art pour le peuple et par le peuple, dont le street art serait le rejeton frondeur…

La police est aux Beaux-arts, les Beaux-arts sont dans la rue

« La filiation avec la scène graffiti n’est pas directe, nuance pourtant Hugo Vitrani. Le lien se fait rétrospectivement, mais je ne crois pas que les artistes s’en revendiquent au moment où ils peignent. Les personnes qui faisaient des tags à New York n’avaient pas les mêmes revendications que ceux qui écrivaient NIXON avec une croix gammée. Cela dit, cela participe d’un même geste, qui consiste à se saisir d’un outil nouveau, précaire et polluant pour écrire dans la rue, et d’un même « il est interdit d’interdire ». Il n’y a pas forcément de filiation dans les écritures ni dans la conscience politique, mais plutôt dans l’attitude libertaire visant à casser les règles et à se réapproprier l’espace public. »

La tentation de faire de l’art urbain un héritier de mai 68 tient aussi à ce que bien des acteurs de la révolte ont œuvré, ponctuellement ou de manière plus durable, dans la rue. Il y a d’abord les affiches produites par l’Atelier populaire des Beaux-arts. Exposées à l’orée de l’exposition « Images en lutte : la culture visuelle de l’extrême gauche en France (1968-1974) » aux Beaux-arts de Paris, elles soulignent le rôle décisif qu’ont joué les slogans et les images dans la diffusion des mots d’ordre de la révolte : « La production d’affiches est une manière de s’adresser à la population directement, avec un circuit très court entre demande, production et diffusion. », note Eric de Chassey, co-commisaire de l’exposition avec Philippe Artières. Plus largement, la rue fait l’objet d’un intérêt manifeste de la part d’une poignée d’artistes engagés à gauche, à commencer par Ernest Pignon-Ernest, dont une affiche de film est présentée dans « Images en luttes ».

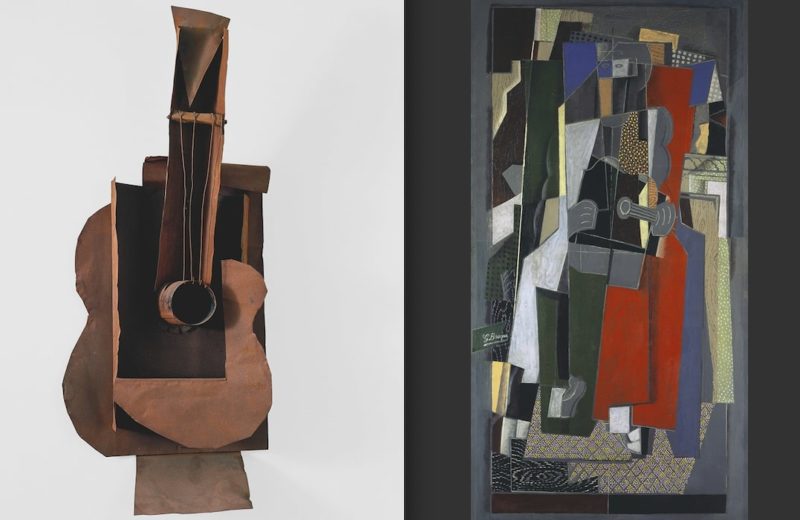

Investir l’espace public procède d’abord de ce que Jean Clair désigne en 1974, dans un numéro de la Revue d’esthétique, comme une « idéologie anti-muséale ». Commune au futurisme, à Dada, au constructivisme russe et au muralisme mexicain, cette idéologie oppose aux espaces d’art classiques, perçus comme « bourgeois » et « réactionnaires », une volonté farouche de porter l’art au cœur de la vie quotidienne, et notamment dans la ville : « le rapport à l’espace public est noué à l’idée de contestation des lieux traditionnels de l’art, comme étant des lieux d’enfermement idéologique, explique Eric de Chassey. D’où la volonté d’en sortir via la production d’affiches ou d’œuvres faites pour être exposées dans la rue. C’est une remise en question des systèmes de circulation traditionnels des œuvres d’art. » Cette critique du musée a du reste une profonde incidence sur la peinture des années 1960, comme le soulignent, dans « Images en lutte », les œuvres d’Olivier Mosset, de Pierre Buraglio ou de Claude Viallat, qui destituent un à un les éléments constitutifs de la toile, de la signature au châssis. Au milieu de la décennie, elle portera aussi Daniel Buren à « descendre dans la rue », pour trouver dans la production d’affiches « sauvages » une issue à la crise du modernisme.

Dépassement de l’art

Chez un artiste comme Julio Le Parc, la rue est aussi l’espace où renégocier la relation de l’artiste au public. En 1966, il participe au sein du GRAV (Groupe de recherche en arts visuels) à l’organisation d’une « journée dans la rue » ponctuée de « situations » et d’interventions festives, ludiques et participatives. Le groupe en justifie ainsi la tenue : « Dans le réseau des faits répétés et retrouvés d’une journée de Paris, nous voulons mettre une série de ponctuations délibérément orchestrées. (…) Nous ne pensons pas que notre tentative suffira à briser la routine d’une journée de semaine dans Paris. (…) Mais malgré sa portée très limitée elle nous aidera à entrer en contact avec un public non prévenu. Nous la voyons comme un essai tendant à dépasser les rapports traditionnels de l’œuvre d’art et du public. »

Ce dépassement, très empreint des écrits situationnistes, participe dans les années 1968 d’une mise en question profonde du statut de l’artiste, et des supposés privilèges qui lui sont associés. A ce propos, Eric de Chassey parle de « déqualification » : « c’est l’idée que les artistes patentés ne sont pas seuls autorisés à faire des images. A l’atelier populaire des Beaux-arts par exemple, il y a des artistes qui sont des étudiants, mais aussi des gens qui ne sont pas particulièrement artistes » rappelle-t-il. Aux Beaux-arts, un tel credo explique que la création des affiches se soit faite de manière collective et anonyme, comme pour mieux rejeter la signature et le mythe de la singularité créatrice. Sans doute porte-t-elle aussi certains artistes et intellectuels à s’intéresser aux cultures dites populaires, du graffiti à la BD. Elle pourrait notamment expliquer l’intérêt d’un Jean Baudrillard pour l’émergence outre-Atlantique du graffiti writing : significativement, le sociologue fut l’auteur en 1976 d’un des tout premiers textes consacrés à ce phénomène adolescent, qui se déploie alors comme une épidémie sur les grandes métropoles de la côte est américaine. Dans « Kool killer ou l’insurrection par les signes », il voit dans les signatures projetées à la bombe aérosol sur les trains de la MTA (métropolitan transport authority, équivalent new-yorkais de la RATP) « un type nouveau d’intervention sur la ville, non plus comme lieu du pouvoir économique et politique, mais comme espace/temps du pouvoir terroriste des media, des signes et de la culture dominante. » En ce sens, les graffitis sont bel et bien politiques, mais du fait même qu’ils sont des « signifiants vides », ne référant à rien : « ils sont le « plus petit élément radical imprenable par quelque discours organisé que ce soit », suggère Baudrillard. Dans une société de plus en plus fondée sur le code, l’information et la circulation des images et des discours, ce refus presque général d’articuler quelque discours politique que ce soit pourrait ainsi s’avérer une manière on ne peut plus politique de défier l’ordre urbain dominant… Ce qui n’empêche pas du reste certains writers d’avoir fait état publiquement de l’articulation entre graffiti et question raciale, ou d’avoir pointé le phénomène comme une réponse à l’omniprésence de la publicité…

Du col Mao au Rotary

De fait, aussi divers soit-il dans ses expressions, l’art urbain partage beaucoup à première vue avec les conceptions de l’art qui circulent dans les années 1968. Exercé dans la rue, souvent transmis par oral, il se place résolument en marge des cultures savantes – que ce soit par ignorance relative, par rejet des espaces d’art traditionnels et des médias, ou un peu des deux. Dans ces conditions, l’association faite à Nanterre entre Street art, mai68 et tableaux du Louvre étonne, tant elle semble relever du complet contresens. De même, l’illégalité dans laquelle s’exerce originellement l’art urbain suppose l’anonymat et l’emploi d’un pseudonyme, qui est parfois conservé même lorsque vient la gloire. Il n’est pas rare non plus qu’il s’exerce collectivement – encore que le collectif n’y exclue pas la compétition et la lutte pour la première place, surtout dans le graffiti. Chez nombre d’artistes de la scène street art, dont les célébrissimes Banksy, Blu ou JR, la parenté avec les années 1968 tient aussi à une même projection dans un espace mondialisé, avec ce que cela suppose de mise en question des frontières, du protectionnisme, du quadrillage urbain par la vidéo-surveillance, la police ou l’hégémonie publicitaire des grandes marques. Graffiti mis à part, elle se joue enfin dans la production d’images destinées à avoir un impact immédiat, d’où le monosémisme, le recours à l’humour, au symbole et, souvent, à la figuration. Le tout, dans un lien souvent étroit avec un public non prévenu, qui regarde parfois l’œuvre se faire sous ses yeux, y participe au besoin, la discute, et peut même la caviarder et la détruire.

De ces similitudes, Escif est un exemple idoine : forgé à la pratique du graffiti, l’artiste se tient soigneusement à l’écart du marché de l’art, et assume une approche politique de l’espace public, comme il l’a prouvé en initiant récemment le reboisement d’une colline à Sapri (Italie), pour mieux souligner le lien entre consommation énergétique et destruction de l’environnement. A l’occasion de sa venue à Paris, il a aussi refusé toute interview à la presse. « Il est très engagé contre la starification de l’artiste, et aime qu’on regarde l’art sans le mettre sur un socle ou autre pied d’estale », explique Hugo Vitrani. Dans Tiens ils ont repeint !, Yves Pagès cite aussi Bilal Berreni, alias Zoo project, « qui a toujours accompagné ses fresques animalières d’un fragment de texte incisif et refusé expositions et commandes institutionnelles, avant de finir assassiné lors de son dernier raid graphique à Détroit à l’âge de 23 ans. » Protagoniste du film C’est assez bon d’être fou, sorti fin mars sur les écrans, le jeune homme incarne à la lettre l’esprit d’un art aventureux, ludique, et engagé aussi bien dans ses œuvres que dans sa manière d’arpenter le monde en faisant fi des obstacles et des frontières. On pourrait en dire autant de Vhils, qui investit ce mois-ci le 104 avec l’exposition Décombres. Né en 1987 dans une ville industrielle à la périphérie de Lisbonne, l’artiste portugais y a vu co-exister les anciennes fresques d’extrême gauche et l’envahissement progressif de l’espace urbain par la publicité. Depuis, il exerce dans ses œuvres, sur des supports divers dont il creuse, sculpte et parfois dynamite la surface, une mise en question de la globalisation néo-libérale, de l’uniformisation des comportements et la destruction de la nature qui l’accompagnent.

Pour autant, beaucoup peinent à voir dans le gros de la scène street art contemporaine le prolongement des années 1968, et lui dénient même son statut médiatique d’art rebelle et de contre-culture. Non, il faut bien le dire, sans quelques arguments : « On est dans un tournant parfois étonnant, note Hugo Vitrani. Quand on a commencé le Lasco project en 2012, la plupart des artistes, qui avaient eu de mauvaises expériences, étaient très méfiants vis à vis des projets institutionnels: nombre d’entre eux avaient la crainte légitime d’être récupérés. Aujourd’hui les discussions ne sont plus du tout les mêmes : le passage institutionnel est une évidence pour nombre d’artistes qui travaillent autant dans la rue qu’en atelier. Une autre partie de cette scène, si on veut caricaturer, rêve de réaliser une grande commande publique pour Emmanuel Macron ou de signer le jackpot avec une marque internationale. Toute une branche du street art est devenue trop mainstream, décorative, inoffensive et officielle, alors même que ce qui en faisait sa puissance résidait dans sa marginalité, sa précarité et son insolence. Lorsque Banksy interpellait le monde au sujet de Guantanamo en plaçant sauvagement un mannequin orange en plein Disneyland, c’était corrosif ! Mais il faut comprendre aussi que certains attendent aujourd’hui d’être reconnus après des années de galère et de peinture en pure perte… au risque que cette scène perde trop souvent le venin et la liberté qui a fait son succès artistique.» De fait, alors qu’il demeure souvent synonyme d’irrévérence, de contestation et de révolte, le phénomène est désormais largement associé à tout ce dont il est censé exercer la mise en question – de l’aménagement urbain au marché de l’art, en passant par la pub et le pouvoir politique. Dans le milieu, son ambiguïté fait d’ailleurs l’objet d’âpres débats entre ceux qui déplorent la « récupération », selon le terme consacré, et ceux qui plaident leur désir d’être artistes, et d’articuler pratique d’atelier et interventions dans la rue.

Faut-il alors adresser au street art la même critique que celle de Guy Hocquenghem à certains acteurs de mai 68, passés un peu hâtivement selon lui « du col Mao au Rotary » ? Ce serait aller vite en besogne : si le street art participe aujourd’hui à la fabrique urbaine, s’il ne dédaigne plus le marché de l’art ni la fétichisation de l’artiste, il demeure pour partie un ferment de mise en question politique – que ce soit sous la forme du graffiti vandale et anonyme, ou d’un muralisme soucieux de faire mettre en débat les grandes questions contemporaines…