À l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), le Petit Palais consacre jusqu’au 25 janvier une exposition sur cet artiste reconnu du dix-huitième siècle. Jean-Baptiste Greuze. L’enfance en lumière joint l’exploration de la carrière du peintre à l’une des thématiques les plus importantes de son œuvre, à savoir l’enfance.

///Melian Pussey

Rassemblant un large corpus de réalisations peintes et graphiques, cette exposition a pour objectif de proposer l’hommage le plus complet en date à Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). Il s’agit d’un artiste aujourd’hui assez peu connu du grand public, mais ayant bénéficié d’une renommée considérable à son époque, ce jusqu’à sa tombée. Ce sont une centaine de ses peintures, dessins et estampes qui ont été réunies, puisées dans la collection du Petit Palais et de celles d’autres institutions, françaises et internationales. On y trouve, ainsi, des prêts du Louvre, du Musée Fabre (Montpellier), du Metropolitan Museum of Art (New York), du Rijksmuseum (Amsterdam) et de bien d’autres, faisant de l’événement un projet ambitieux.

L’affichage informatif, divisé en quatre actes parmi les sept grandes sections thématiques, contribue à dresser son portrait, tout en donnant les grands temps de sa carrière et de sa vie privée. L’impact de son cercle familial sur son travail est fréquemment mis en évidence . Ses enfants, tout comme son épouse Anne-Gabrielle Babuty (1683-1768), lui ont servis de modèles à de diverses occasions.

D’après Yuriko Jackhall, la relation trouble avec son épouse, dont la séparation survient en 1793 après trente-quatre ans de mariage, aurait potentiellement inspiré Greuze dans la réalisation de La Femme en colère. [1]

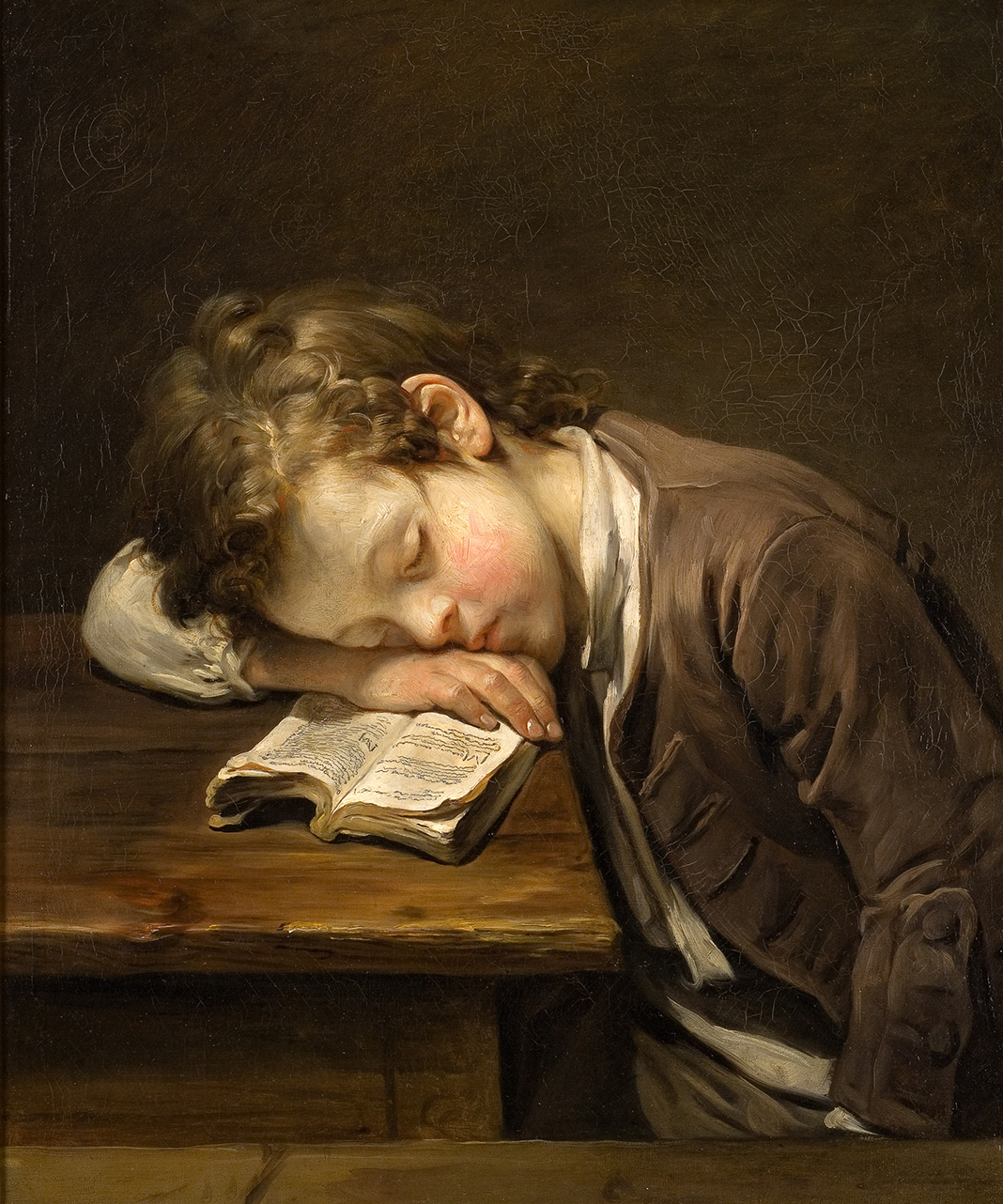

L’enfant est omniprésent dans les créations de Greuze. Celui-ci constitue un sujet de choix pour des portraits individuels, lieu d’expression de la profondeur psychologique des modèles et des personnages représentés. L’exposition s’attache à montrer les qualités pour lesquelles l’artiste a été acclamé par la critique de son temps, notamment sa capacité à retranscrire l’âme de ses sujets.

De telles figures se retrouvent également placées dans des scènes de genre, domaine de prédilection de l’artiste. Ces dernières sont souvent situées dans l’intimité de l’espace domestique, propice à dépeindre la paix du foyer, ou au contraire, le désordre et le conflit. La Malédiction paternelle. Le Fils ingrat est le premier tableau d’un pendant, le second visualisant la suite et le dénouement de ce drame familial fictif. La responsabilité des acteurs principaux, le père et le fils est à méditer.

La famille apparaît comme une thématique importante chez Greuze, formulant des commentaires sur l’éducation, que ce soit au sujet de la mise en nourrice, de l’allaitement ou des relations père-fils parfois conflictuelles. Ces idées sont remises dans le contexte des discours émanant de philosophes et pédagogues du siècle des Lumières, notamment ceux de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), auteur du traité sur l’éducation Emile ou De L’éducation (1762).

Jean-Baptiste Greuze s’attarde également sur les dangers et peines auxquels les enfants peuvent être confrontés. C’est au travers de symboles que la perte de l’innocence est annoncée. Dans L’Oiseau mort, c’est l’épreuve du deuil qui est abordé. Les coquilles et cruches cassées renvoient quant à elles à la perte de virginité, donnant une gravité accrue à l’huile sur toile Les Œufs cassés.

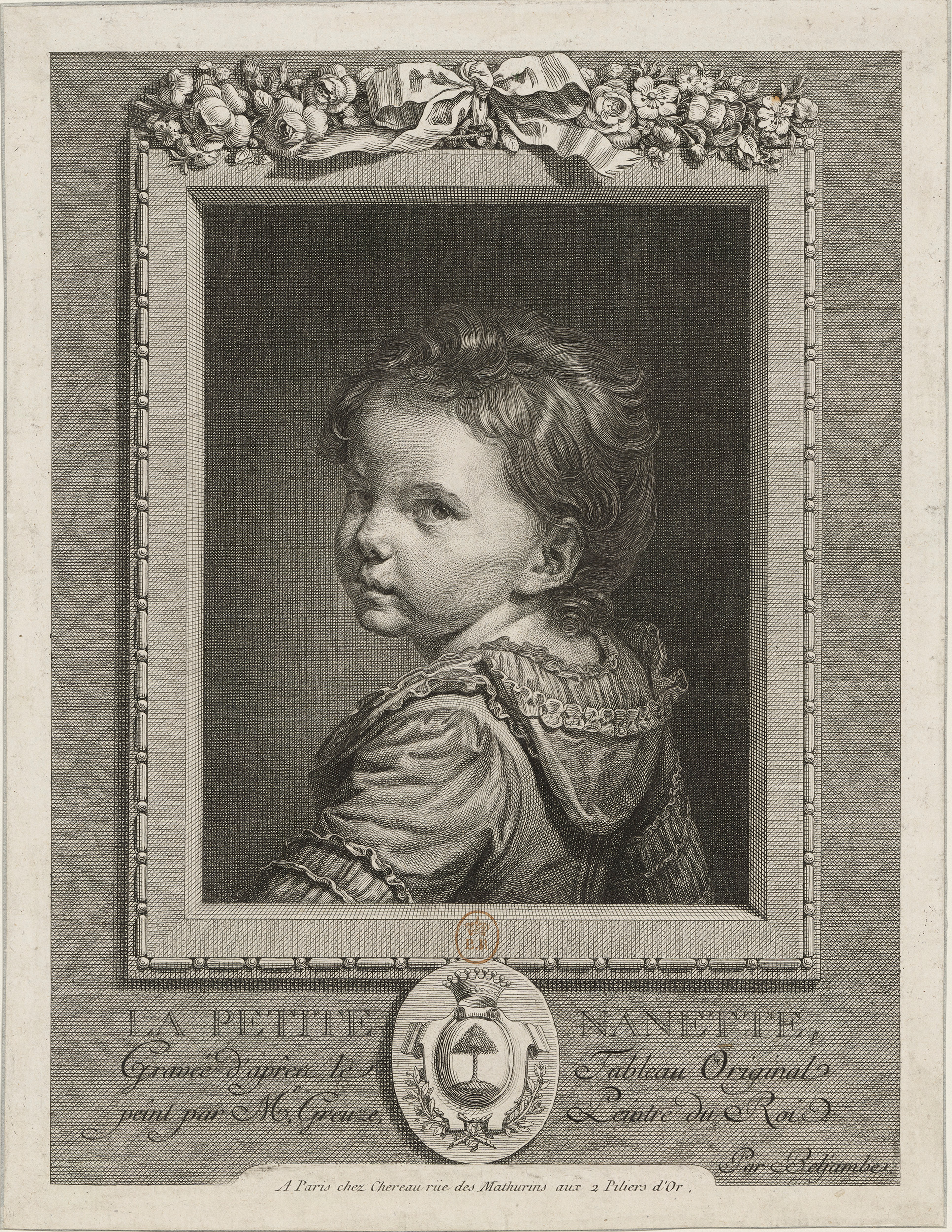

Le succès de Jean-Baptiste Greuze en tant que peintre se manifeste particulièrement au travers de la large distribution de ses créations en version gravée. L’exposition dédie, effectivement, toute une section aux estampes de reproductions de son œuvre. Celle-ci met en avant sa collaboration avec des graveurs, dont les contacts ont pu être amorcé par sa conjointe, faisant d’elle une importante partenaire d’affaires dans le commerce de gravures.

La petite Nanette par Pierre Guillaume Alexandre Beljambe (1759-1820?) restitue fidèlement l’original peint, tout en offrant une interprétation propre au médium employé. L’inversion de l’image laisse à penser qu’il s’est directement reporté au tableau, car celle-ci survient quand le modèle n’est pas inversé au moment du travail sur la plaque.

Pour en revenir aux producteurs de ce corpus gravé, il paraît intéressant de noter que ceux-ci comprennent quelques graveuses. Trois d’entre elles sont exposées au côtés de leurs homologues masculins : Marie Louise Adélaïde Boizot (1744-apr.1804), Angélique Rose Moitte (1745-1820) et Thérèse Eléonore Lingée (v. 1750- v. 1833) [2]. Leur inclusion est approfondie dans l’un des textes du catalogue d’exposition titré « Greuze gravé au féminin » [3], où Joëlle Raineau-Luhédé donne des détails sur leur implication dans la diffusion de Greuze.

Notes :

[1] Voir Yuriko Jackhall, « Anne-Geneviève (dite Caroline) et Louise-Gabrielle Greuze » dans Greuze. L’enfance en lumière, Annick Lemoine (dir.), Yuriko Jackall (dir.) et Mickaël Szanto (dir.), (Paris, Petit Palais du 16 septembre au 25 janvier 2025), 2025, page 55.

[2] Les cartels des trois réalisations de ces graveuses : Marie Louise Adélaïde Boizot, La Petite Liseuse, 1766, d’après Jean-Baptiste Greuze, eau-forte et burin, 40,5 × 30,2 cm ; Angélique Rose Moitte, Petite Fille savoyarde, 1768, d’après Jean-Baptiste Greuze, eau-forte et burin, 28,5 × 20,5 cm ; Thérèse Eléonore Lingée, Tête de jeune garçon, 1777, d’après Jean-Baptiste Greuze, manière de crayon, 51,3 × 40,2 cm.

[3] L’exposition en elle-même les mentionne assez brièvement, donc pour plus d’information à leur sujet voir Joëlle Raineau-Luhédé, « Greuze gravé au féminin », dans Greuze. L’enfance en lumière, Annick Lemoine (dir.), Yuriko Jackall (dir.) et Mickaël Szanto (dir.), (Paris, Petit Palais du 16 septembre au 25 janvier 2025), 2025, pages 343-347.

Petit Palais

- Adresse : Avenue Winston Churchill

- Code postal : 75008

- Ville : Paris

- Pays : France

- Tel : 01 53 43 40 00

- Site Internet : www.petitpalais.paris.fr