Du 26 mars au 14 juillet 2025, découvrez et écoutez l’histoire convergente de la musique et de la politique avec l’exposition Musique et République, de la Révolution au Front populaire – au Musée des Archives Nationales – Hôtel de Soubise, avec le concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

/// Astrid Vialaron

Fin XIXe siècle en France, la révolution gronde, il est alors temps d’harmoniser ce fond sonore, de rapprocher l’art et la vie, puisque cette dernière bouillonne, pour créer un univers musical propre. Les révolutionnaires posent alors les bases d’un répertoire qui se transmettra jusqu’à nos jours, et dont l’exposition retrace l’évolution jusqu’au Front populaire, en 1936.

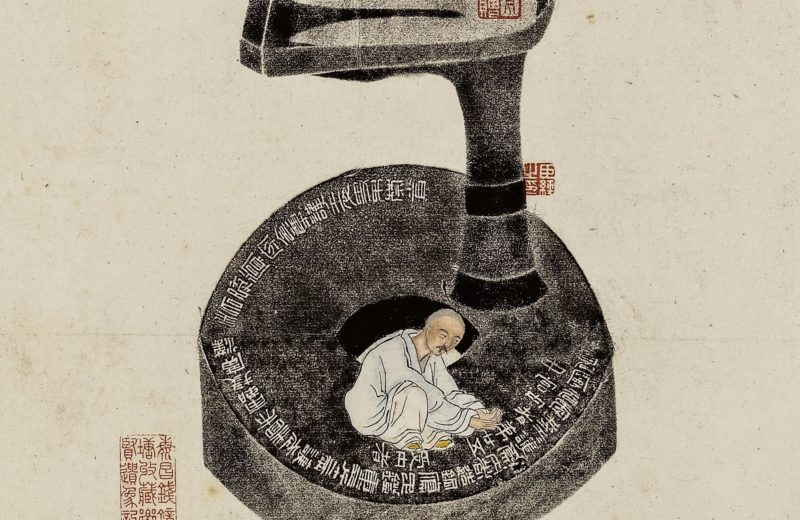

Le 27 prairial an II (15 juin 1794), le Comité de Salut public « appelle les poètes à célébrer les principaux événements de la Révolution française, à composer des hymnes et des poésies patriotiques », de là va éclore une variété musicale sans pareil. Les instruments de musique qui serviront à insuffler un esprit patriotique chez les français, et à célébrer la République, sont d’ailleurs exposés dans une première vitrine de l’Hôtel de Soubise. Buccin, basson russe, au bout de ces objets d’histoire, une tête de dragon se dresse, sinueuse et fascinante, prête à capturer l’attention, à faire vibrer les cœurs.

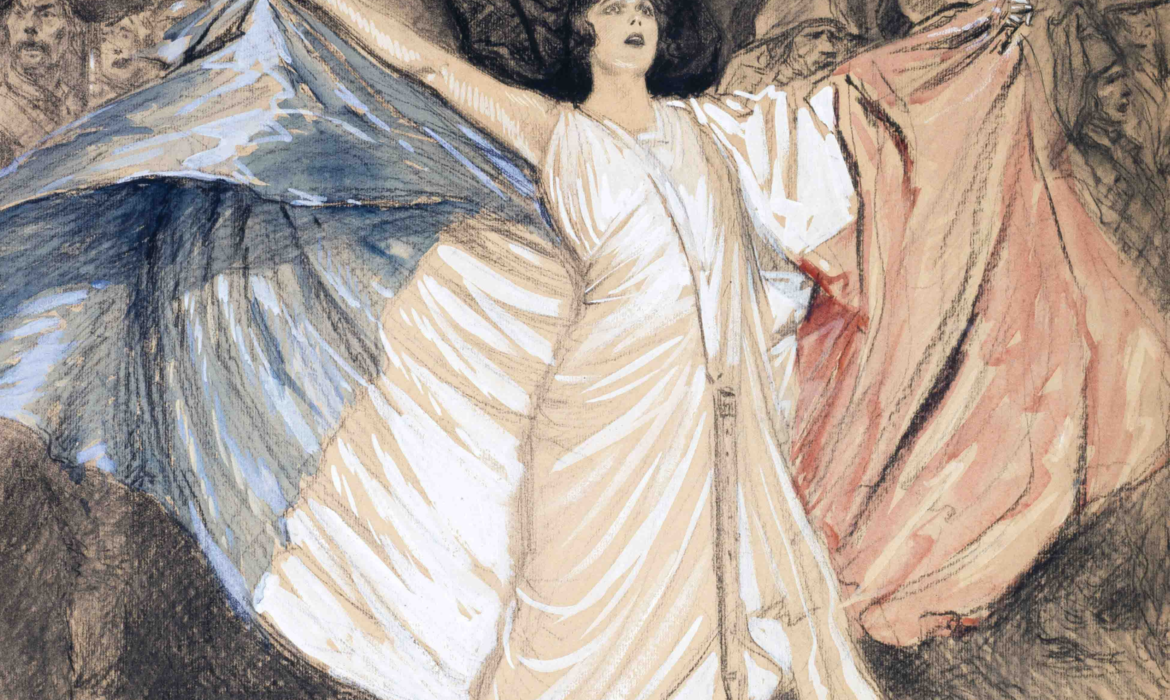

Tout au long du parcours, le public découvre une riche collection d’objets historiques, parmi lesquels des partitions inédites et des airs musicaux, certains enregistrés spécialement pour l’exposition, et qui n’avaient pas été entendus depuis la Révolution. Ces trésors sont présentés dans une scénographie audacieuse, qui allie harmonieusement l’ouïe et la vue. Au fil de la visite, nous sommes immergés dans l’évolution chronologique de créations qui mettent en lumière la dimension sociale et politique fondamentale des arts. En effet, une pluralité de combats apparaissent à l’intersection des pratiques musicales et des aspirations profondes des Français et des Françaises, qui conçoivent alors des mélodies comme des refuges, des armes et des étendards sous lesquels se réunir.

On s’émeut d’identifier l’émergence de luttes sociales et artistiques, notamment lorsque l’on peut lire l’originale demande de la citoyenne Théophile Heuvrard au Comité d’instruction publique pour la création d’un lycée national de musique pour les femmes, dès 1794, ou encore une brochure de présentation d’un projet d’opéra populaire à Paris daté de 1870. Une transition opère, l’histoire de l’art se fait, les œuvres ne sont plus alors uniquement des objets esthétiques isolés du monde qui les entoure et distinguées de l’ordinaire par l’aristocratie.

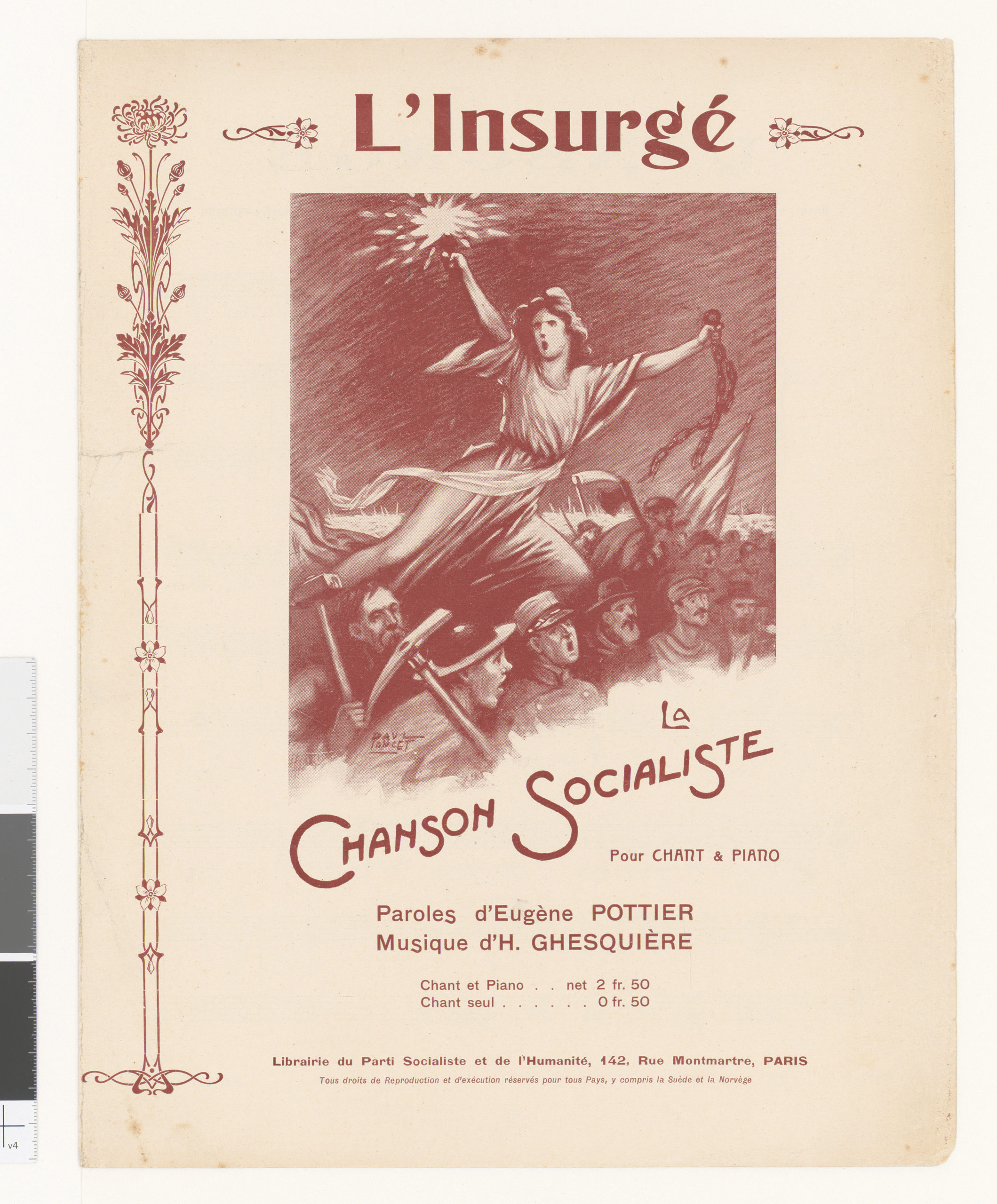

Les ambitions de démocratisation de la musique semblent d’ailleurs se concrétiser en 1882, lors de l’inscription de l’enseignement musical parmi les matières obligatoires de l’école primaire, sur l’impulsion de Jules Ferry. Au tournant du XXe siècle, les chansons se construisent comme autant de moyens de contestation, elles émeuvent et fédèrent, la plupart du temps sur l’air de La Marseillaise, qui devient alors ouvrière ou féministe. Sous l’impulsion du Front populaire, la variété des sujets politiques traités en musique s’étend, et les grévistes rédigent des paroles qui dépeignent la vie et les aspirations des classes populaires. Les messages subversifs ou d’émancipation que portent ces chants historiques sont d’ailleurs à lire et à écouter dans une dernière salle, qui ponctue l’exposition, et laisse dans l’esprit une ambiance musicale, un sillage émotionnel profond qui continue de vibrer après la mélodie.